診療表

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 初 診 |

|

|

|

||

| 再 診 |

|

|

|

|

|

診療科等案内

- 場所

-

- 外来:外来診療棟・2階-E

- 病棟:西病棟11階

- 診療日

- 月・水・金/再診のみ 火・木

- お問い合わせ

-

- 予約

- 096-373-5973 受付時間:月~金 8:30~17:15

- 外来

- 096-373-5540 お電話受付時間: 8:30~17:00

※ただし、祝日および当院の休診日は除きます

スタッフと専門領域

- 安永 純一朗

- 教 授

- 成人T細胞白血病、HTLV-1感染症

- 日本血液学会評議員、日本癌学会評議員、日本HTLV-1学会評議員、日本内科学会認定内科医、日本内科学会総合内科専門医、日本血液学会認定血液専門医、日本血液学会認定血液指導医

- 松下 修三

- 特任教授

- HIV感染症

- 【兼任/ヒトレトロウイルス学共同研究センター センター長、特任教授】日本エイズ学会理事長、日本遺伝子治療細胞療法学会評議員、国際エイズ学会理事(アジア・パシフィック地域)、日本内科学会認定内科医 日本エイズ学会認定医 日本エイズ学会指導医

- 川口 辰哉

- 客員教授

- 血液内科、感染症、院内感染制御

- ※非常勤診療医師。日本内科学会認定内科医、日本内科学会総合内科専門医、日本内科学会指導医、日本血液学会認定血液専門医、日本血液学会認定血液指導医、日本血液学会功労会員、日本化学療法学会評議員、PNH研究会理事

- 野坂 生郷

- 教 授

- 成人T細胞白血病、悪性リンパ腫

- 【兼任/外来化学療法センター長、がんセンター 教授】日本内科学会認定内科医、日本内科学会指導医、日本内科学会総合内科専門医、インフェクションコントロールドクター(ICD)、日本血液学会認定血液専門医、日本血液学会認定血液指導医、日本血液学会評議員、日本がん治療認定医機構認定医、日本輸血細胞治療学会認定医、がん薬物療法専門医、がん薬物療法指導医、日本化学療法学会認定抗菌薬適正使用認定医、日本感染症学会認定感染症専門医、日本HTLV-1学会理事

- 米村 雄士

- 客員教授

- 血液内科、輸血医学、細胞治療学、造血幹細胞

- 【兼任/輸血・細胞治療部 客員教授、熊本県赤十字血液センター所長】※非常勤診療医師。日本輸血・細胞治療学会認定医、日本輸血・細胞治療学会九州支部長、日本輸血・細胞治療学会評議員、日本血液学会功労会員、細胞治療認定管理師

- 中田 浩智

- 准教授

- 免疫不全、感染症、院内感染制御

- 【兼任/感染免疫診療部 准教授、感染制御部 部長】日本内科学会認定内科医、インフェクションコントロールドクター(ICD)、抗菌化学療法指導医、日本エイズ学会認定指導医、日本感染症学会認定感染症専門医、日本血液学会認定血液専門医、日本内科学会総合内科専門医、日本血液学会認定血液指導医、日本感染症学会認定感染症指導医

- 内場 光浩

- 講 師

- 血液内科、輸血医学、凝固線溶学

- 【兼任/輸血・細胞治療部 副部長】日本輸血学・細胞治療学会認定医、日本血栓止血学会代議員、日本血栓止血学会認定医

- 立津 央

- 診療准教授

- 血液内科、悪性リンパ腫

- 【兼任/医療の質・安全管理部 副部長】日本内科学会認定内科医、日本内科学会認定指導医、日本内科学会認定総合内科専門医、日本血液学会認定血液専門医、日本血液学会認定血液指導医、日本がん治療認定医機構認定がん治療認定医、日本輸血・細胞治療学会認定医、日本血液学会評議員、日本リンパ腫学会評議会

- 岩永 栄作

- 特任講師

- 血液内科、白血病

- 日本内科学会認定内科医、日本血液学会認定血液専門医、日本血液学会認定血液指導医、日本内科学会総合内科専門医

- 上野 志貴子

- 助 教

- 血液内科、輸血医学、細胞治療学

- 【兼任/輸血・細胞治療部】日本内科学会認定内科医、日本血液学会認定血液専門医、日本血液学会認定血液指導医、日本内科学会認定総合内科専門医、日本内科学会認定指導医、日本旅行医学会認定医、日本輸血・細胞治療学会認定医、日本血液学会評議員

- 河野 和

- 助 教

- 多発性骨髄腫、ALアミロイドーシス

- 日本内科学会認定内科医、日本骨髄腫学会代議員、インフェクションコントロールドクター(ICD)、日本血液学会認定血液専門医、日本化学療法学会抗菌化学療法認定医、日本血液学会評議員、日本血液学会認定血液指導医

- 遠藤 慎也

- 助 教

- 血液内科、造血幹細胞移植

- 日本内科学会認定内科医、日本血液学会認定血液専門医、日本血液学会認定血液指導医、日本内科学会認定総合内科専門医、日本造血細胞移植認定医

- 西村 直

- 助 教

- 血液内科、多発性骨髄腫、造血幹細胞移植

- 【兼任/感染免疫診療部 助教】日本内科学会認定医、日本血液学会認定血液専門医、日本造血・免疫細胞療法学会認定医

- 古田 梨愛

- 助 教

- 血液内科、凝固線溶学

- 日本内科学会認定内科医、日本医師会認定産業医、日本血液学会認定血液専門医、日本内科学会総合内科専門医、日本血液学会認定血液指導医

- 七條 敬文

- 助 教

- 血液内科、悪性リンパ腫、成人T細胞白血病、HTLV-1感染症

- 日本内科学会認定内科医、日本血液学会認定血液専門医、日本血液学会認定血液指導医

- 山田 麻美

- 助 教

- 血液内科

- 【兼任/感染免疫診療部 助教】日本内科学会認定医、日本血液学会認定血液専門医

- 高木 あゆ美

- 医 員

- 血液内科

- 日本血液学会認定血液専門医

- 古賀 健一

- 医 員

- 血液内科、感染症

- 岩永 幸太

- 医 員

- 血液内科

- 日本内科学会認定内科医、日本血液学会認定血液専門医

- 村田 克美

- 医 員

- 血液内科

- 内藤 亜夕子

- 医 員

- 血液内科

- 古川 翔大

- 医 員

- 血液内科

- 日本内科学会認定内科医

- 山崎 悠佑

- 医 員

- 血液内科

- 坂田 亮

- 医 員

- 血液内科

- 長岡 俊介

- 医 員

- 血液内科

- 石松 光紗

- 医 員

- 血液疾患全般

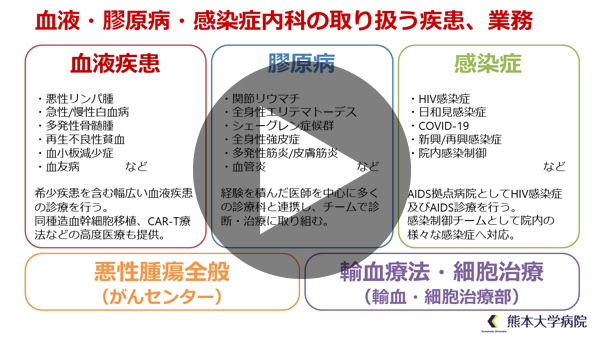

血液内科の特徴

血液内科では、血液疾患全般の診断・治療を行っています。血液疾患は貧血や異常出血をはじめ、発熱、リンパ節腫脹などで発症することが多いですが、特に症状はなく血液検査のみの異常で見つかる患者様もいらっしゃいます。

当科では、さまざまな血液悪性腫瘍の診断・治療を行っており、急性白血病、慢性白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫や成人T細胞白血病の治療などで全国の臨床治療研究に参加し、治験も行っています。また、悪性リンパ腫や多発性骨髄腫などに対する、自家末梢血幹細胞移植や、白血病をはじめとする血液疾患に対して同種造血幹細胞移植を行っています。2022年からCAR-T療法も行っています。病棟は無菌室8床と準無菌室8床を有しており、造血幹細胞移植時や急性白血病などの治療にあたっています。また、血液悪性腫瘍以外でも、貧血、血小板減少、止血、凝固異常をきたす疾患など血液に関わる疾患について幅広く診療を行っています。

移植療法やCAR-T療法といった高度医療、臨床治療、研究、治験を主に診療を行っており、慢性期や、いわゆる緩和治療期にあたる患者様にはお近くの血液診療可能な医療機関へ紹介しています。

当科では、血液疾患の治療に際し、患者様とご家族へ十分なご説明を行い、ご理解とご協力をいただいた上で治療を行っています。

主な診療領域

貧血

貧血全般、溶血性貧血、再生不良性貧血、骨髄異形成症候群など

血液がん

急性白血病、慢性白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、成人T細胞白血病など

骨髄増殖性疾患

多血症、骨髄線維症、血小板増多症など

凝固異常

血友病、血小板減少性紫斑病、播種性血管内凝固症候群など

その他

ALアミロイドーシス

検査・診断方法

採血と骨髄穿刺を行うことで、末梢血や造血の場である骨髄中の細胞数や形態を調べさせていただきます。これら血液形態学的検査に加えて、特殊染色、細胞表面マーカー、血液細胞にふくまれる染色体や遺伝子の検査を組み合わせることで確定診断を行っていきます。

悪性リンパ腫、成人T細胞性白血病などの、リンパ球系の疾患においては、腫大したリンパ節を一部採取し、病理組織検査を行うことで、確定診断と治療方針の決定を行っております。

さらに、病変の拡がりを評価し、感染症などの併存疾患を検索するために、CT、MRI、FDGPET等の各種画像検査を併用しています。

治療方法

国内外のエビデンス(科学的根拠)や各種ガイドラインに基づいた、いわゆる標準治療を行う事を基本としています。また本邦からのエビデンスを発信すべく様々な臨床試験や新薬の治験も積極的に行っています。同種造血幹細胞移植も年間20件前後実施しています。

悪性疾患について

急性白血病

複数の抗がん剤を組み合わせた強力な多剤併用化学療法による治療が基本となります。さらに病型、リスク因子などに基づき同種造血幹細胞移植の適応を検討します。合併症をお持ちの方など、強い化学治療が困難な場合には、体力に応じた治療法を工夫しております。

近年は抗体薬や分子標的薬も用いられるようになり、治療リスクを軽減することが可能となってきました。また当科はJALSG(日本成人白血病治療共同研究グループ)に参加している施設で、新規治療の開発、共同研究も行っております。

慢性白血病

慢性骨髄性白血病は、分子標的治療薬であるチロシンキナーゼ阻害薬にて大幅な生命予後改善が得られるようになりました。基本的には外来での治療管理を行っております。国内外の多施設共同臨床試験にも参加しています。慢性リンパ性白血病では抗体療法と抗がん剤の組み合わせや、チロシンキナーゼ阻害薬による治療も行っています。

多発性骨髄腫

この数年間で様々な新薬が使用できるようになりました。従来からの(殺細胞性)抗がん剤だけでなく、プロテアソーム阻害剤、免疫調節薬(レナリドマイドやサリドマイドなど)、抗体薬の登場で生命予後の大きな改善が得られるようになりました。また比較的若年の方には、自家末梢血造血幹細胞移植を併用した大量化学療法も行っております。アミロイドセンターと協力し、ALアミロイドーシスの治療も行っています。

悪性リンパ腫

悪性リンパ腫には様々な組織型が存在し、それぞれに応じた標準治療を行っております。抗体療法(リツキシマブ、モガムリズマブなど)や自家末梢血造血幹細胞移植を併用した大量化学療法の経験も豊富です。成人T細胞白血病に対しては、同種造血幹細胞移植を行っています。2022年度より症例数は限られますが、再発難治例に対してCAR-T療法が可能になりました。

また、当科はJCOG(日本臨床腫瘍研究グループ)参加施設でもあり新しい標準治療の確立と進歩を目的として様々な研究活動(多施設共同臨床試験)を行っています。

当科は血液系の腫瘍に関しては、化学療法(抗がん剤治療)と造血幹細胞移植を専門とする診療科です。しかし、集学的治療といって放射線治療や手術療法が必要となる場合もあります。その際は各診療科と連携をとり治療にあたらせて頂きます。

悪性リンパ腫や多発性骨髄腫では、入院で治療導入を行った後、外来化学療法への移行も積極的に行っております。

良性疾患について

再生不良性貧血、赤芽球癆、溶血性貧血、発作性夜間ヘモグロビン尿症など多くの難治性貧血に関して、厚生労働省の調査研究班からの参照ガイドに準拠した診療を行っております。新規治療薬の導入も積極的に行っており、分子標的療法、生物学的製剤なども使用可能にしております。

凝固線溶系疾患は血液疾患の中でも希少な分野とされておりますが、当科では凝固線溶系疾患を専門とする医師が在籍しており、これらの疾患に対する診断、治療、院内外からのコンサルティングを受けております。

入院ベッド数などには限りがございますが、幸いなことに熊本市内、熊本県内には当科出身の医師やご協力を頂いている関連施設が多数ございます。緊密な連携をとりながら診療にあたらせて頂いております。

医学の急速な発展に伴い、新規薬剤も次々と登場しております。欧米で使用可能な薬剤が国内で未承認であるなど、いわゆるドラッグラグ(外国では使用されているのに日本国内での採用が遅れていて使用できないこと)の問題なども生じており、血液疾患でも例外ではございません。当科においては治験など特殊な例を除き、基本的には国内の保険診療に準拠した治療を行っております。

診療実績

- 診療科・部門

-

- 内科部門

- 外科部門

- 成育医療部門

- 感覚・運動部門

- 放射線診療部門

- 脳・神経・精神部門

- 中央診療施設等

- 中央検査部

- 中央手術部

- 中央放射線部

- 集中治療部

- 中央材料部

- リハビリテーション科(リハビリテーション部)

- 病理部

- 輸血・細胞治療部

- 救急部

- 感染免疫診療部

- 腎・血液浄化療法センター

- 総合臨床研修センター

- 光学医療診療部

- 臨床試験支援センター

- 高度医療開発センター

- 地域医療連携センター

- 総合周産期母子医療センター

- がんセンター

- ME機器センター

- 地域医療支援センター

- 移植医療センター

- 災害医療教育研究センター

- 遺伝診療センター

- 心理支援センター

- 院内措置の診療支援センター

- 慢性疼痛診療システム均てん化等事業

- 部等

- その他